PtX (Power-to-X), dall’elettricità ai carburanti sintetici (e-Fuel)

Entro il 2050, la Svizzera dovrebbe raggiungere zero emissioni di CO2. I settori che ancora generano emissioni di CO2 attraverso la combustione di carburanti fossili dovranno compensarle con altre misure. Con una quota del 33%, il traffico stradale è considerato uno dei maggiori produttori di CO2. È quindi necessario un intervenire in modo incisivo per raggiungere questo obiettivo ambientale

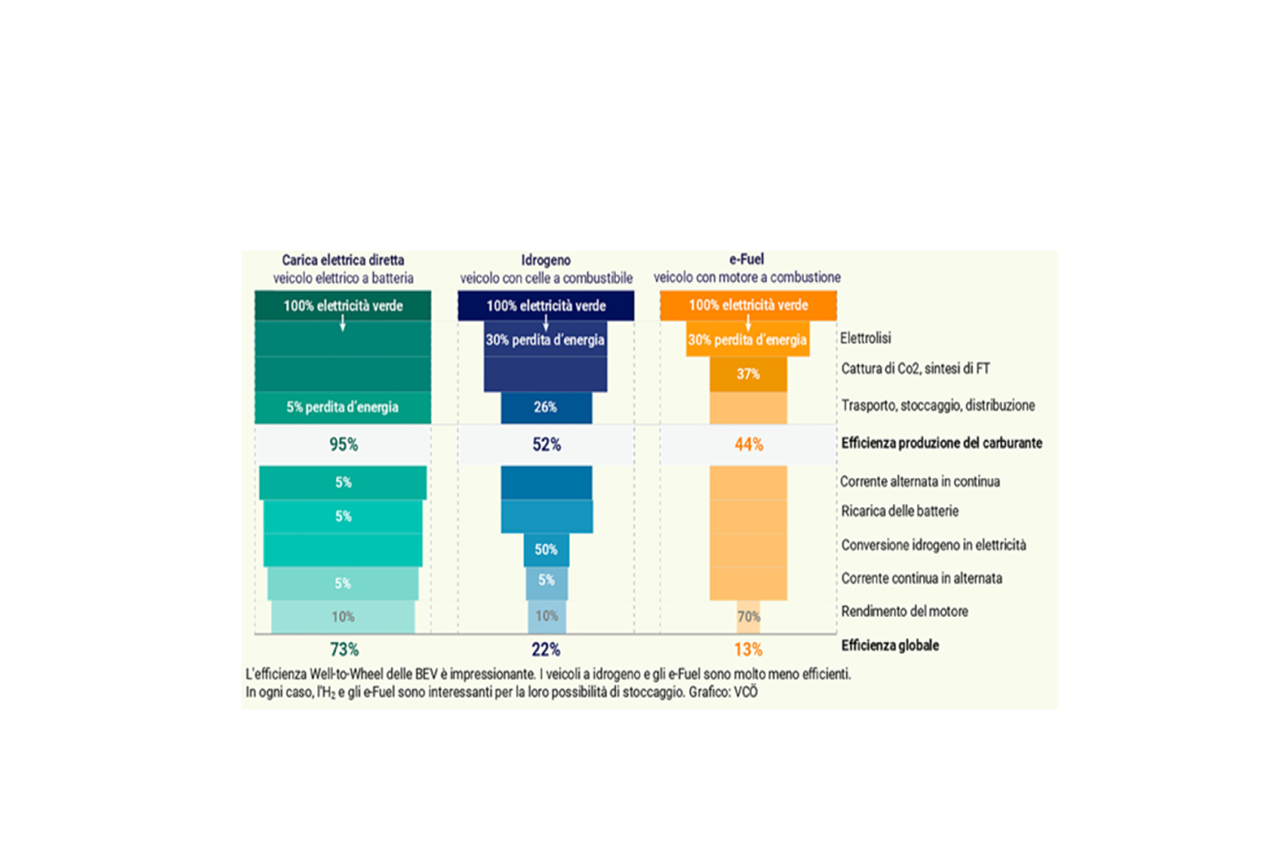

Oggi i veicoli elettrici sono l’unica tecnologia che permette di ridurre in maniera decisa le emissioni. Considerando l’intero ciclo d’impatto, tank-to-wheel o well-to-wheel, questo risulta ottimale solo per le propulsioni elettriche, a condizione che l’energia utilizzata venga prodotta a emissioni zero. Questa visione, sostenuta dai politici, è però ben lontana dalla realtà. Finché in Europa si utilizzeranno combustibili fossili per produrre elettricità, anche le BEV risulteranno solo parzialmente rispettose in termine di emissioni. Inoltre, le immatricolazioni di auto nuove mostrano che le vendite di BEV sono stagnanti. L’apertura tecnologica è quindi essenziale per fare in modo che la transizione ecologica riprenda vigore. La Svizzera è più avanti dell’Europa quando si parla di decarbonizzazione: la legge sulla CO2 presuppone che l’energia elettrica sia a zero emissioni e considera gli e-Fuel come parte della soluzione. Per e-Fuel si intendono i carburanti sintetici nei quali gli idrocarburi (HC) sono costituiti da carbonio (C) estratto dalla CO2 e da idrogeno (H2) ricavato dall’acqua (H2O). Questa trasformazione è nota anche come PtX, ovvero trasformazione dell’energia elettrica in combustibile (Power-to-Gas o Power-to-Liquid). Se la produzione prevede l’utilizzo di sola elettricità rinnovabile, si parla anche di refuel (combustibile rinnovabile).

La combustione degli e-Fuel produce comunque CO2, ma solo nella quantità che è stata prelevata dall’atmosfera per produrre il carburante stesso. Questo rende neutra la quantità di CO2 prodotto. Un’altra opportunità è l’idrogeno (H2), che può essere convertito in elettricità nelle celle a combustibile o utilizzato come carburante nei motori a combustione.

Lo scorso anno il nostro è stato il primo paese a considerare i carburanti sintetici nella propria legislazione sulle emissioni di CO2. Questo apre la strada a nuovi veicoli con alimentazione alternativa. Purtroppo, però lo sviluppo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili è in ritardo. Se tutti i settori (trasporti, riscaldamento, calore industriale) dovessero passare totalmente all’energia elettrica, non ci sarebbe una capacità di produzione sufficiente. L’assenza poi di un accordo sull’elettricità con l’UE renderebbe difficile pianificare le quantità da importare.

Inoltre, l’aumento di capacità produttiva e di sistemi di distribuzione dell’energia è frenato dalle numerose opposizioni ai futuri progetti. La via è quindi quella dello sfruttamento di più fonti energetiche quali fotovoltaico, eolico, idrico, biomassa, solare termico e geotermico. È solo con uno sviluppo coordinato di queste fonti che sarà possibile produrre energia elettrica sostenibile.

Grazie all’abbinamento intelligente e alla conversione in energia immagazzinabile (e-Fuel) la produzione in eccesso da fonte rinnovabile potrà essere immagazzinata in modo sostenibile. In questo modo sarà possibile coprire il fabbisogno energetico previsto per il 2050 (30-60 TWh).

Oltre ai requisiti tecnici standard, anche la compatibilità con i motori attuali e la facilità di immagazzinamento sono fondamentali per gli e-Fuel.

I requisiti legali sono definiti nell’Ordinanza sulla messa in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni (OCoCr). Questa si basa a sua volta sulla “Direttiva Europea sulle Energie Rinnovabili III” (Direttiva – UE – 2023/2413), la quale si pone i seguenti quattro obiettivi:

- Sostenibilità: l’elettricità per la produzione deve provenire da fonti rinnovabili.

- Abbinamento diretto: l’impianto di produzione PtX deve essere direttamente correlato a queste fonti di produzione rinnovabili.

- Approvvigionamento di CO2: basato solo su fonti biogeniche o dalla cattura diretta dall’aria.

- Obiettivo di riduzione: le emissioni di CO2 devono essere ridotte di almeno il 70% lungo l’intera catena di produzione.

Realisticamente, oggi non è possibile produrre una quantità sufficiente di elettricità “pulita”. Per produrre il fabbisogno della Svizzera di e-Fuel, sarebbero necessarie aree dell’ordine di 600-1’200 km2 nelle quali installare milioni di pannelli fotovoltaici. L’Empa sta valutando la produzione di carburanti sintetici in Oman, grazie anche alla collaborazione partner esterni (tra i quali anche la Ticinese Synhelion). L’Oman ha destinato 50’000 km2 di deserto alla produzione di idrogeno e di e-Fuel.

Non possiamo comunque aspettarci che intere aree desertiche vengano completamente coperte da impianti fotovoltaici. Il ciclo dell’efficienza è pure fondamentale. In questo senso il vantaggio delle BEV nel confronto well-to-wheel (dal foro di trivellazione alla ruota) rispetto, ad esempio, ai veicoli a idrogeno (H2, Fuel-Cell, FC) e ai veicoli a combustione di e-Fuel, è innegabile.

Grazie alla loro elevata efficienza, nessun’altra propulsione può eguagliare i risultati in termini di rendimento. Per contro, lo stoccaggio problematico e la volatilità della produzione di energia elettrica, possono essere risolti grazie al PtX. Per quanto riguarda gli e-Fuel la Svizzera non ha la capacità di produrre le quantità di carburanti sintetici di cui avrà bisogno in futuro. L’unica opzione praticabile è quella di importarli, ciò che significa dipendere comunque dalle forniture estere.

L’apertura tecnologica e l’abbinamento intelligente delle fonti energetiche permetteranno di raggiungere gli obiettivi e faranno sì che in futuro i veicoli, compresi quelli d’epoca, grazie alla miscelazione dei carburanti fossili con gli e-Fuel produrranno sempre meno emissioni di CO2.