Algoritmi avanzati per migliorare le supply chain

Se ne parla tanto, ma in realtà sono ancora poco utilizzate dalle aziende: parliamo dell’intelligenza artificiale e della blockchain. Eppure sono proprio queste tecnologie a migliorare nettamente la pianificazione e la gestione delle crisi nelle catene di approvvigionamento.

La pandemia e la guerra in Ucraina hanno dimostrato la rapidità con cui le supply chain globalizzate subiscono interruzioni e rotture, con conseguenze quali scaffali vuoti nei negozi da un lato e magazzini sovraccarichi nelle aziende dall’altro. La diversificazione dei fornitori aiuta, ma a lungo termine è soprattutto la trasparenza a fare la differenza: le catene di approvvigionamento sono sempre più collegate in rete e, per gestire correttamente i flussi di merci, è necessario essere in grado di controllarle in qualsisi momento e in ogni fase.

Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso una digitalizzazione coerente. Due tecnologie, in particolare, sono molto utili per la filiera: l’intelligenza artificiale (IA) e la blockchain.

Quando si parla di IA, è quasi immediato pensare agli androidi, mentre in realtà si tratta di un insieme di software basati su algoritmi che replicano il ragionamento umano e sono in grado di analizzare enormi quantità di dati in tempi brevi, di migliorarsi continuamente, di prendere decisioni e in sostanza di risolvere problemi. Nell’ambito della supply chain, l’IA può analizzarne la situazione sulla base dei dati ricevuti dal suo monitoraggio digitale, fornendo quindi suggerimenti per migliorarne la logistica, facendo previsioni e creando persino piani alternativi.

Le supply chain stanno diventando sempre più complesse

La logistica può essere molto delicata. Prendiamo l’esempio degli alimenti o dei prodotti sostenibili per la cura della persona: in entrambi i casi, la base è costituita da materie prime prodotte solo a intermittenza e spesso deperibili. A complicare ulteriormente le cose vi sono le richieste dei clienti, in rapida evoluzione e personalizzate, per non parlare degli effetti a lungo termine della pandemia e della guerra in Ucraina. Tutto ciò rende le reti della supply chain estremamente complesse. Una singola persona può difficilmente tenerle sotto controllo ed anche i pianificatori logistici più esperti stanno raggiungendo i limiti delle loro capacità perché la quantità di dati generata dalle supply chain è enorme. Così, fave di cacao, carne cruda, frutta, piante medicinali, miele, latte, oli essenziali e simili rischiano di rimanere a lungo nei container e di marcire.

Attraverso gli algoritmi di intelligenza artificiale è invece possibile monitorare l’intera attività: essi riescono infatti a coordinare meglio e più velocemente i singoli processi all’interno delle catene di approvvigionamento, stimano l’evoluzione delle attività e pianificano la produzione di materie prime verificando nel contempo le scorte in magazzino e i percorsi e i tempi di consegna. Gli algoritmi tengono anche conto della durata di conservazione della merce nonché della quantità necessaria per la realizzazione del prodotto finale, rilevano inoltre molto rapidamente possibili colli di bottiglia e possono anticipare zone di interruzione, definendo punti di trasbordo meno congestionati e calcolando percorsi alternativi. Ciò consente da un lato di risparmiare tempo e dall’altro di evitare che le delicate merci trasportate deperiscano.

Facilitare il processo decisionale

È proprio in occasione di ingorghi imprevisti e/o di cambiamenti improvvisi dei tempi di attesa, che l’elaborazione rapida e fondata di scenari alternativi si rivela importante. Più dati vengono presi in considerazione, migliori sono le soluzioni – e solo l’IA può elaborare big data ad alta velocità.

Numerosi altri fattori possono inoltre entrare in gioco, primi fra tutti il rapido aumento delle richieste dei clienti, le loro nuove preferenze in merito ai prodotti e quindi il loro cambiamento nel comportamento d’acquisto. Grazie all’IA tutte queste condizioni possono essere prese in considerazione in tempo utile per adeguare tempestivamente l’approvvigionamento delle materie prime e la produzione di prodotti finiti. In breve, gli algoritmi sono in grado di fornire rapidamente ai responsabili della logistica suggerimenti e previsioni fondati che facilitano enormemente il processo decisionale.

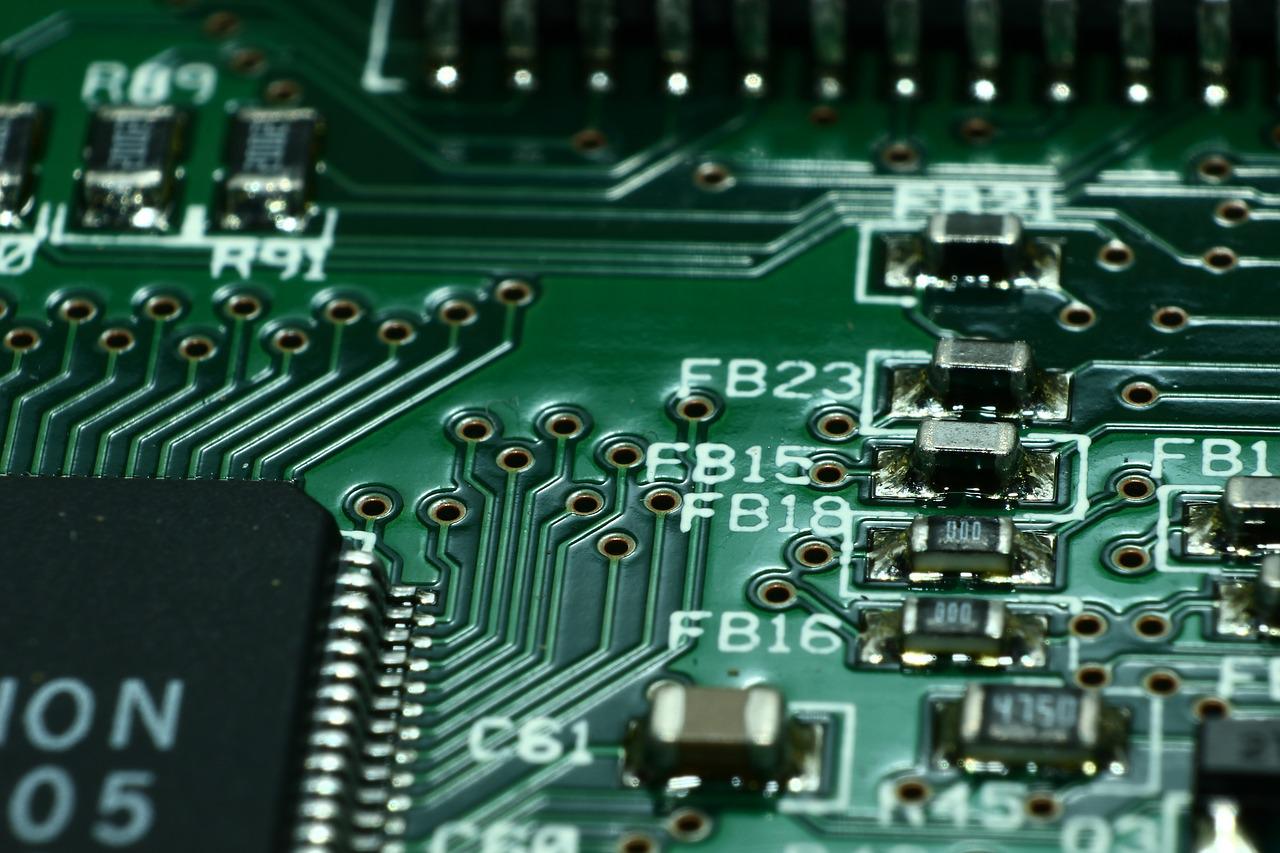

Il trasferimento sicuro delle informazioni

La seconda tecnologia utile alle supply chain è la blockchain. La blockchain è una serie concatenata di blocchi (da cui il suo nome) carichi di informazioni, ordinati cronologicamente e la cui integrità è garantita da un algoritmo crittografico che li lega ai precedenti. Una volta inseriti all’interno dei blocchi, i dati non possono più essere modificati senza che vengano invalidati tutti i processi successivi. Molti l’associano al bitcoin e all’ambito finanziario, ma in realtà la blockchain può essere applicata a molti altri settori e si presta alla condivisione rapida, sicura, efficiente e trasparente, con tutti gli attori della filiera, delle informazioni sulla catena di approvvigionamento e sugli scenari calcolati in precedenza dall’IA.

Tracciabilità, risparmio e certezza

Quando la blockchain viene combinata con l’Internet of Things (IoT), e ad esempio con sensori che misurano le scorte di materie prime o con robot mobili e altri elementi automatizzati in magazzino, gli attori della supply chain beneficiano di tre vantaggi principali:

- l’aumento della produttività e il risparmio di tempo e denaro: il trasferimento rapido e sicuro delle informazioni consente infatti di operare in modo efficiente in un magazzino automatizzato, con più cicli e meno errori;

- la tracciabilità immediata: grazie alla connessione ultraveloce tra tutti i partecipanti della rete, ogni azienda ha il controllo della tracciabilità dei prodotti in tempo reale, consentendo un servizio più rapido ed efficiente per il cliente finale;

- la possibilità di concludere degli “smart contracts” (letteralmente: contratti intelligenti), incorporando clausole contrattuali in software o protocolli informatici, che hanno la caratteristica di eseguirsi automaticamente sulla base di condizioni predeterminate dalle parti. I benefici? L’impossibilità di modificare o annullare il contratto, la trasparenza degli obblighi contrattuali e la certezza della loro esecuzione.

In sostanza: un supply chain management intelligente

L’abbiamo letto poc’anzi: un delle sfide più grandi della supply chain è quella di ottenere in tempo reale una visione trasparente e completa della filiera, così da facilitare e velocizzare il processo decisionale e assicurare un servizio efficiente nonché una consegna rapida al cliente. Tecnologie come l’intelligenza artificiale e la blockchain, combinate con l’IoT, ricoprono un ruolo chiave in termini di produttività, riduzione dei rischi, agilità, tracciabilità, fiducia e, in sostanza, nella gestione intelligente della filiera.